はじめに

近年、物流倉庫内のロボットナビゲーション、工場内での作業員の位置トラッキング、さらにはAR/VR空間での動作精度向上など、位置情報技術のさらなる精度向上が求められる場面が急増しています。これまでのBluetooth 5.xで提供されてきた角度推定技術(AoA/AoD)は、位置推定における画期的な進歩でしたが、実際の運用では精度や実装の難しさという課題も残されていました。

そうした中、Bluetooth 6.0で新たに追加された「チャネルサウンディング(Channel Sounding)」技術が大きな注目を集めています。これは、Bluetooth通信における無線チャネルの状態を分析し、信号の到達時間や反射情報などをもとに高精度な距離推定を行う技術です。

本記事では、チャネルサウンディングの基本原理からBluetooth 6.0における新機能、実装ガイド、活用事例に至るまで、エンジニア視点で丁寧に解説します。

チャネルサウンディングの基本原理

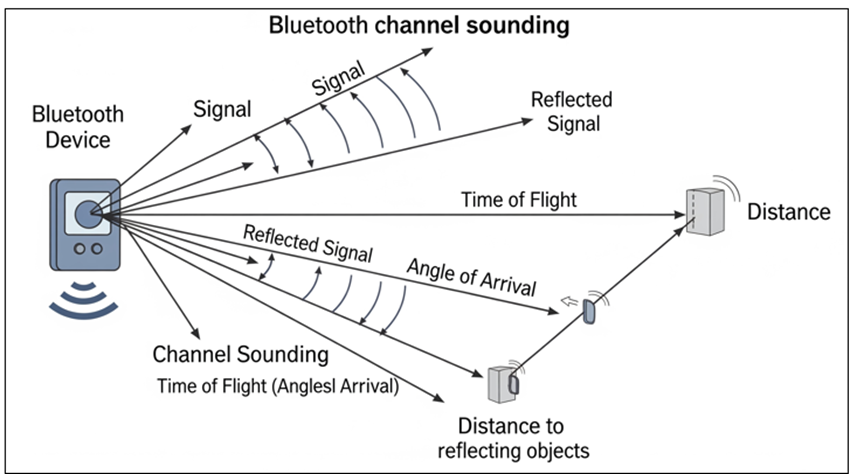

チャネルサウンディングとは、送信側があらかじめ決められたパターンの信号(パイロット信号)を受信側に送信し、その受信信号の変化や遅延、歪みなどを解析することで、無線チャネル(伝送路)の特性を推定する技術です。もともとは無線通信の品質改善やビームフォーミングに使われてきた手法ですが、これを測位技術に応用することで、高精度な距離測定が可能となりました。

Bluetoothにおけるチャネルサウンディングでは、次のような情報を取得・解析します。

- ToF(Time of Flight/飛行時間):信号が送信側から受信側まで届くのにかかる時間。これを正確に測ることで、信号が進んだ距離(=デバイス間の距離)を求めます。

- 位相の変化(フェーズシフト):信号の波のずれを解析し、受信時点での信号の歪みや進行状況を確認します。波の位相変化は、より精密な時間推定に利用できます。

- マルチパス(多重経路)情報:信号が壁や床に反射して複数の経路を通る現象です。これを把握・除去することで、より正確な「直進ルートの距離」だけを抽出できます。

たとえるなら、チャネルサウンディングは「エコーの分析」に似ています。例えば洞窟で声を出したとき、その反響音から壁の距離や構造がわかるように、無線信号の『反響』を分析することで、空間の構造や機器間の正確な距離を把握できるのです。

Bluetoothにこの技術を応用するメリットは、以下のとおりです。

- 従来のAoA/AoDと比較してアンテナ構成の制約が少ない

- 電波強度や角度情報に頼らず、物理的な距離(ToF)そのものを測定できる

- Wi-Fiや5Gよりも省電力で小型機器に向いている

こうした特長により、Bluetooth 6.0でのチャネルサウンディングは、次世代の屋内測位技術として多くの期待が寄せられています。

Bluetooth 6.0におけるチャネルサウンディングの位置づけ

このセクションでは、Bluetooth SIGがチャネルサウンディング機能をBluetooth 6.0に追加した意図や、LE Audioとの関連性について解説します。

Bluetooth SIGによる仕様追加の意図

Bluetooth SIGは、IoT機器の高精度測位ニーズに対応するため、Bluetooth 6.0にチャネルサウンディング機能を追加しました。これにより、従来のAoA/AoDでは対応しきれなかった「距離推定の高精度化」と「多様な実装要件」に応えることを狙っています。

PHY層拡張・LE Audioとの関係

チャネルサウンディングは、LE(Low Energy)通信モードでも利用可能です。Bluetooth 6.0ではPHY層の拡張により、チャネルサウンディング向けにパイロット信号の構成が最適化され、IQサンプル(位相・振幅情報)の取得機能が強化されました。

LE Audioを基盤にした放送型オーディオについては、Auracastの仕組みとユースケース解説 を併せてご覧ください。

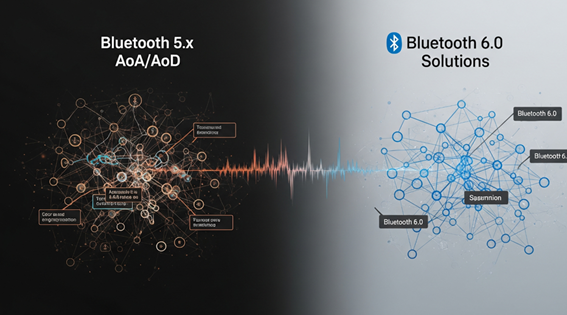

Bluetooth 5.x AoA/AoD技術の課題と、Bluetooth 6.0の解決策

このセクションでは、Bluetooth 5.xのAoA/AoD技術が抱えていた課題を、Bluetooth 6.0のチャネルサウンディングがどのように解決するかを説明します。

アンテナ設計と配置要件の改善

チャネルサウンディングは「角度」ではなく「距離(ToF)」を計測対象とするため、アンテナの指向性や配置精度への依存度はAoA/AoDよりも低くなります。単一アンテナでも距離測定が可能で、設置スペースに応じて柔軟に機器設計を行える点がメリットです。これにより、省スペースデバイスや屋内狭小エリアでも実用的な実装が可能となります。

ハードウェア精度向上と干渉ノイズの改善

チャネルサウンディングでは、複数の測定データを集めて平均化・補正するフィルタリング処理が取り入れられており、一回の測定誤差に対する耐性が高くなっています。また、Bluetooth 6.0ではPHY層が拡張され、より干渉に強い信号構成(例:チップレベルのフェーズ回復処理や高SNR化)が導入され、2.4GHz帯においてもより安定した通信品質が得られるようになっています。

チップセットの制約解消と低コスト化

チャネルサウンディングは標準BLEチップにToF測定機能を追加する方向で仕様設計されており、特別なアンテナアレイや大規模な回路設計を必要としません。そのため、将来的には低コスト・小型・低消費電力なSoCにも実装される見込みが高く、量産に適した設計が可能です。既にNordicやQualcommなどが次世代BLE向けSoCの試作を開始しています。

信号処理アルゴリズムのシンプル化

チャネルサウンディングでは、シンプルなToF測定アルゴリズムで距離を算出可能なため、複雑な方向推定演算を回避できます。また、近年のBLE向けSoCではDSP(デジタル信号処理)機能やAI推論エンジンの搭載も進んでおり、将来的には測位処理をチップ内で完結できるアーキテクチャが主流になると考えられます。

マルチパスの影響を大幅に抑制

チャネルサウンディングでは、信号の到達時間(ToF)を解析することで、反射波よりも「先に到達した信号=直接波」を識別しやすくなります。つまり、時間差をもとにフィルタリングすることで、マルチパスの影響を大幅に抑えることが可能です。これにより、屋内のような複雑な環境でも、より信頼性の高い測距が実現されます。

以上をAoA/AoDとチャネルサウンディングの比較として以下にまとめます。

距離測定の精度とその限界

このセクションでは、チャネルサウンディングによる距離測定の理論的な精度と、実環境における影響要因について解説します。

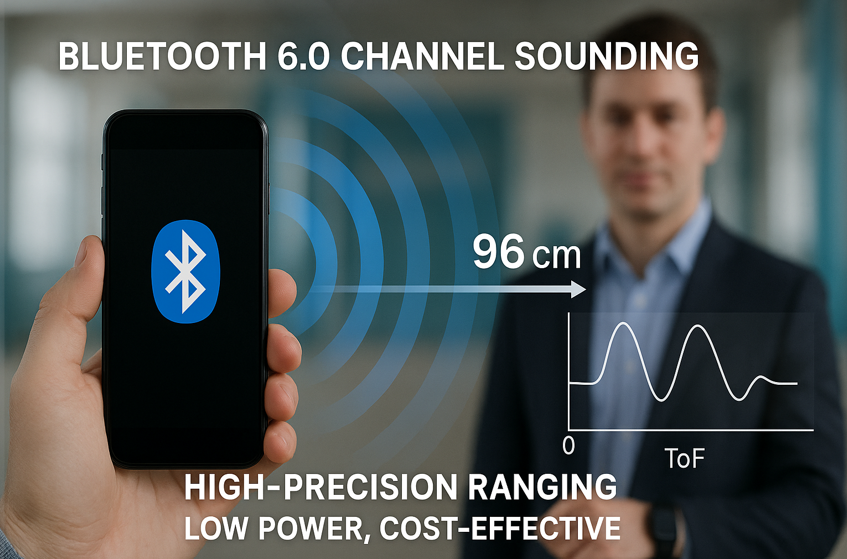

cm単位の測距精度は本当に実現できるのか

理論上、チャネルサウンディングを用いれば、1cm〜10cm程度の測距精度が可能です。これは、信号の位相変化やToFを非常に高い分解能で取得できるためです。

理論値 vs 実地環境(反射・ノイズ・遮蔽)の影響

しかし、現実の環境では以下のような要因により、測距精度は理論値よりも劣化する可能性があります。

- 金属などによる信号の反射(マルチパス)

- 壁や人体などの遮蔽物

- 他の通信機器との干渉

そのため、実際の精度は環境設計やフィルタリング処理によって大きく左右されます。

開発者のための実装ガイド

このセクションでは、チャネルサウンディングを実装する際の具体的なチップセットの動向や、SDK/API利用時の留意点について説明します。

利用できる代表的SoC/チップセット

現在、Nordic Semiconductor、Qualcomm、Dialog Semiconductorなどの主要メーカーがBluetooth 6.0対応のSoCを開発中です。チャネルサウンディング機能がハードウェア的にサポートされる製品は2025年以降に本格化すると予測されています(2025年6月時点)。

SDK/APIの提供状況と設計時の留意点

SDKやAPIレベルでは、以下の点に注意が必要です:

- チャネルサウンディング用の専用APIが用意されているか

- サンプルコードやリファレンスデザインの有無

- 測距ロジックのチューニング方法

- 省電力設計と測距精度のバランス

初期導入時は、専用評価ボードを使って実環境で検証することが推奨されます。

現行世代で量産を進める場合は、BTA65Xシリーズ徹底解剖(Bluetooth 5.3/LE Audio・Auracast対応の選定ポイント) が参考になります。

UWBとBluetooth 6.0の比較

このセクションでは、チャネルサウンディングとUWBの測位技術との比較を通じて、それぞれの優位点と限界を明確にします。

| 技術 | 測距精度 | 消費電力 | 導入コスト | 応答速度 |

|---|---|---|---|---|

| Bluetooth 6.0 | 数cm〜10cm | 低い | 低コスト | 中速 |

| UWB | 数cm | 高い | 高い | 高速 |

Bluetooth 6.0 チャネルサウンディングはToFによる高精度な距離測定が可能で、省電力性に優れ、長時間運用に適しています。一方、UWBと比較すると応答速度やリアルタイム性では劣る場合があります。

一方でUWBは、数cm単位の高精度測距が可能で、マルチパス耐性や応答速度に優れる反面、消費電力が高く、専用ICが必要であるためデバイスコストが高くなる傾向があります。

以上から消費電力が抑えたい場合やコストを重視したい場合には、Bluetooth 6.0を選択し、超高精度で高速・高信頼のリアルタイム測距が必要な場合にはUWBを使うといったように用途に応じて使い分けを行うべきです。

また、セキュリティの観点で両者を比較してみます。Bluetooth 6.0では、通信内容の盗聴対策としてAES暗号などが用いられますが、暗号設定が適切でなければ脆弱です。加えて、公開された2.4GHz帯を使うため、信号の検出は容易です。

他方でUMBの信号は「非常に広い帯域に渡る微弱な電波」で送られるため通常のRF受信機では検出困難であり、セキュリティ上有利であるという違いがあります。

活用事例に学ぶチャネルサウンディング

Bluetooth 6.0におけるチャネルサウンディング技術は、さまざまな業種・業界で実用化が進んでいます。以下では、その代表的な活用事例を具体的に紹介します。

スマート工場

生産現場における自動搬送ロボット(AGV)や作業員の動線管理には、リアルタイムかつ高精度な位置情報が必要です。チャネルサウンディングにより、工場内で1メートル以下の誤差でAGVの現在地を把握できるようになります。

加えて、作業員の移動履歴を可視化し、危険エリアへの侵入検知や作業効率の分析も可能です。これまで反射が多く測位困難だった金属が多い工場環境でも、ToFベースの測距が安定した性能を発揮します。

小売店舗

店舗内の来店者の行動パターンを把握することで、商品の陳列最適化や導線設計の改善に役立てられます。Bluetoothビーコンを棚や天井に設置し、スマートフォンやカートに搭載したデバイスとの距離をチャネルサウンディングで測定。

これにより、「どの商品棚に何秒間とどまったか」「どの順路を辿ったか」などの細かな行動分析が可能になります。従来のRSSIベースでは困難だった精緻な滞在時間分析も実現できます。

医療施設

医療現場では、医療機器やスタッフのリアルタイムな位置把握が求められます。チャネルサウンディングによって、たとえばICU内でのスタッフの巡回ルート、特定の機器の移動状況などを正確に把握できます。

緊急時の動線最適化や備品の紛失防止にもつながり、医療の安全性と効率性を高めます。特にAoAでは難しかったカーテンや医療ベッドによる遮蔽のある環境でも、距離ベースの測位なら安定したパフォーマンスが得られます。

スポーツ施設・フィットネス分野

選手のトラッキングやトレーニング分析にもチャネルサウンディングは活用されています。屋内トラックやフィットネス施設において、アスリートがどのルートを走ったか、どの位置で滞在したかをリアルタイムで記録可能です。

特にGPSが使えない屋内空間での高精度測位が求められる場面では、Bluetooth 6.0が有効な代替技術となります。また、データをAIと組み合わせることで、フォームや効率の解析にも応用が期待されています。

これらの事例に共通するのは、反射・遮蔽が多い複雑な屋内環境においても、チャネルサウンディングが従来のAoA/AoDよりも高い信頼性と柔軟性を持っている点です。これにより、これまで技術的制約で測位が難しかった領域にも、Bluetoothベースの測位ソリューションが広がりつつあります。

今後の展望と導入上の課題

Bluetooth規格の開発、およびメーカーへのBluetooth技術と商標のライセンス供与を監督する標準化団体であるBluetooth SIGでは、Bluetooth技術ロードマップおよび仕様開発を以下の通り進めています。

Bluetooth SIGの仕様ロードマップ

Bluetooth 6.0でチャネルサウンディングがセキュアかつ高精度測距機能として位置付けられ、RTLSやスマートデバイスにおける重要な測距技術として仕様化が進行中です。

参照先:https://www.bluetooth.com/2025-market-update/technology-roadmap

仕様開発の進行状況

Bluetooth SIGでは常に50件以上の仕様開発プロジェクトが進行しており、チャネルサウンディングもその一つとして現在活発に整備されています。

この中には、高精度測距を支えるPHY層やセキュリティ強化、マルチデバイス間の測位手法等の技術項目が含まれていると考えられます。

参照先:https://www.bluetooth.com/blog/the-bluetooth-roadmap-bluetooth-specifications-in-progress/

まとめ

Bluetooth 6.0のチャネルサウンディング技術は、従来のAoA/AoDの限界を超えた高精度測距を可能にする革新技術です。ToFに基づく物理的な距離推定により、cm単位の精度を実現しつつ、省電力でコスト効率の高い導入が可能です。

実装には専用チップやSDKの整備が必要ですが、今後の標準化と技術進展によって多くの現場での活用が期待されます。距離測定の新たな基準として、チャネルサウンディングはエンジニアの注目を集める存在になるでしょう。

貴社の次世代製品設計に、本技術の導入をぜひご検討ください。